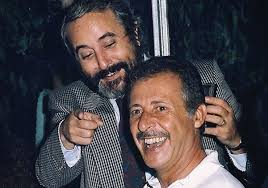

Borsellino – Ci sono giornate che non si possono dimenticare, vi sono personaggi che magari non hai mai avuto la fortuna di incontrare ma che ti restano in fondo al cuore. Te ne raccontano i nonni, i genitori e tu racconterai di personaggi come loro ai tuoi figli e magari anche ai tuoi nipoti. Uno di quei giorni è il 19 Luglio, uno di quei pochi personaggi che non bisogna mai dimenticare si chiamava (anzi si chiama), Paolo, Paolo Borsellino.

Un Eroe (la “E” maiuscola non è un errore o una svista), perchè soltanto gli eroi danno la propria vita per gli altri, vedono i propri amici morire assassinati, trascorrono giornate nere a lavorare per il proprio Paese sapendo di avere il destino segnato, sapendo che dell’esplosivo è pronto per lui, sapendo di essere “quasi” solo a combattere e di essere stato abbandonato dallo Stato per il quale lavorava.

Paolo Borsellino ha lasciato figli e moglie, Paolo Borsellino è morto andando ad accompagnare una domenica pomeriggio l’anziana mamma dal medico (l’ennesimo atto d’amore), Paolo Borsellino è saltato in aria con i componenti della sua scorta in una strada di Palermo, via D’Amelio dove da mesi si richiedeva di allontanare le auto per la sicurezza e la protezione sua e dei ragazzi che lo accompagnavano. Ma nulla, nulla di nulla è stato fatto ma tanto, tantissimo, in tantissimi da Paolo Borsellino abbiamo imparato.

Abbiamo imparato a non vergognarci di batterci contro ciò che è sbagliato anche avendo spesso la moltitudine contro, abbiamo imparato che la mattina ci si deve alzare avendo l’orgoglio di poter guardare in faccia i propri figli e per loro “combattere” per un mondo migliore, abbiamo imparato che l’amore vince e lascia segni indelebili anche quando appare che un’auto bomba abbia messo fine a tutto.

Quel 19 Luglio del 1992 è l’ultimo giorno di vita terrena di Paolo Borsellino nato a Palermo il 19 gennaio 1940 in una famiglia borghese, nell’antico quartiere di origine araba della Kalsa. Entrambi i genitori sono farmacisti. Al momento dello sbarco degli alleati in Sicilia la madre di Borsellino vieta ai figli di accettare qualsiasi dono dai soldati americani. “La Patria è sconfitta, i sacrifici sono stati inutili, non c’è da essere felici…” è una delle frasi della madre di Borsellino in quel momento. Paolo frequenta il Liceo classico “Meli” e si iscrive presso la facoltà di Giurisprudenza di Palermo: all’età di 22 anni consegue la laurea con il massimo dei voti. Pochi giorni dopo la laurea subisce la perdita del padre. Prende così sulle sue spalle la responsabilità di provvedere alla famiglia. Si impegna con l’ordine dei farmacisti a tenere l’attività del padre fino al conseguimento della laurea in farmacia della sorella. Con piccoli lavoretti e lezioni private sostiene gli studi per il concorso in magistratura che supera nel 1963. Fare il magistrato a Palermo ha un senso profondo, non è una professione qualunque. L’amore per la sua terra, per la giustizia gli danno quella spinta interiore che lo porta a diventare magistrato senza trascurare i doveri verso la sua famiglia. Nel 1965 è uditore giudiziario presso il tribunale civile di Enna. Due anni più tardi ottiene il primo incarico direttivo: Pretore a Mazara del Vallo nel periodo successivo al terremoto. Si sposa alla fine del 1968 e nel 1969 viene trasferito alla pretura di Monreale dove lavora in stretto contatto con il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile. È il 1975 quando Paolo Borsellino viene trasferito al tribunale di Palermo; a luglio entra all’Ufficio istruzione processi penali sotto la guida di Rocco Chinnici. Con il Capitano Basile lavora alla prima indagine sulla mafia: da questo momento comincia il suo grande impegno, senza sosta, per contrastare e sconfiggere l’organizzazione mafiosa. A partire dal 1980 il consigliere istruttore Rocco Chinnici dà vita ad un’intensa azione investigativa volta ad attaccare il cuore del potere mafioso, cioè i legami tra l’organizzazione militare Cosa Nostra e la cosiddetta borghesia mafiosa. Chinnici svolge questa innovativa attività istruttoria coordinando magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ed avvalendosi della preziosa collaborazione di coraggiosi ufficiali di Polizia quali Ninni Cassarà e Beppe Montana. I magistrati dell’Ufficio Istruzione di Palermo pretendono l’intervento dello Stato perché si rendono conto che il loro lavoro, da solo, non basta. Borsellino lavora senza sosta, firma provvedimenti, indaga, ascolta con dedizione e responsabilità. Per questo Chinnici scrive una lettera al presidente del tribunale di Palermo per sollecitare un encomio nei confronti suoi e di Giovanni Falco ne, importante per eventuali incarichi direttivi futuri. A proposito di Borsellino così scrive Chinnici: “Magistrato degno di ammirazione, dotato di raro intuito, di eccezionale coraggio, di non comune senso di responsabilità, oggetto di gravi minacce, ha condotto a termine l’istruzione di procedimenti a carico di pericolose associazioni a delinquere di stampo mafioso”. L’encomio richiesto non è mai arrivato. Il 4 maggio 1980 il capitano Basile viene ucciso in un agguato. Nello stesso anno per la famiglia Borsellino arriva la prima scorta con le difficoltà che ne conseguono. Da questo momento il clima in casa Borsellino cambia: il giudice deve relazionarsi con i ragazzi della scorta che gli sono sempre a fianco e che cambieranno per sempre le sue abitudini e quelle della sua famiglia. Dalle parole della moglie si può comprendere il rispetto e la sofferenza che si alternano nei loro cuori: “…Il suo modo di esercitare la funzione di giudice lo condivido perché anch’io credo nei valori che lo ispirano… Non penso mai, per egoismo, per desiderio di una vita facile di ostacolarlo… Non è stato un sacrificio immolare la sua vita al mestiere di giudice: ama tantissimo cercare la verità, qualunque essa sia.” Il 29 luglio 1983 il giudice Rocco Chinnici viene ucciso a Palermo con un’autobomba. Il giudice Antonino Caponnetto decide di raccogliere la scomoda eredità di Chinnici e presenta domanda al CSM che accoglie la richiesta e nomina Caponnetto Consigliere Istruttore a Palermo all’inizio del novembre 1983. Caponnetto prosegue l’attività istruttoria di Chinnici e dà vita al pool antimafia di Palermo chiamando al suo fianco i magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Il metodo di lavoro del pool si basa sulla circolazione delle informazioni e sulla condivisione delle responsabilità. I frutti di questo nuovo approccio nella lotta Cosa Nostra non tardano ad arrivare. Nel 1984 si pente Tommaso Buscetta e sfruttando appieno la sua collaborazione, i magistrati del pool istruiscono il cosiddetto maxiprocesso che comincia nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo il 10 febbraio 1986. 474 imputati vengono rinviati a giudizio per i reati di associazione mafiosa, omicidio, estorsione e traffico di droga. Il processo termina il 16 dicembre 1987 con la condanna di 360 imputati e la piena conferma dell’impianto accusatorio istruito dal pool. Questa sentenza rappresenta la prima significativa vittoria processuale dello Stato nella lotta alla mafia. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono consapevoli che unabuona parte della forza di Cosa Nostra risiede nelle province siciliane. Pochi mesi dopo l’inizio del maxiprocesso, Borsellino chiede il trasferimento da Palermo per ricoprire l’incarico di Procuratore Capo a Marsala e riceve la nomina il 19 dicembre 1986. A Marsala vive in un appartamento nella caserma dei carabinieri per risparmiare gli uomini della scorta. In suo aiuto arriva Diego Cavaliero, magistrato di prima nomina, lavorano tanto e con passione. Sempre fianco a fianco, Borsellino è un esempio per il giovane, non si risparmia mai. Altri giovani sostituti si formeranno a Marsala sotto la guida di Borsellino: tra questi Antonio Ingroia ed Alessandra Camassa. Nel 1987 Antonino Caponnetto è costretto a lasciare la guida del pool di Palermo per motivi di salute. Tutti a Palermo attendono la nomina di Giovanni Falcone al posto di Caponnetto, anche Borsellino è ottimista. Ma il CSM non è dello stesso parere ed il 18 gennaio 1988 nomina a stretta maggioranza Antonino Meli quale successore di Caponnetto, giustificando la decisione con la maggiore anzianità di servizio di Meli rispetto a Falcone. L’impostazione che Meli imprime all’Ufficio Istruzione è diametralmente opposta a quella di Caponnetto: la visione di Cosa Nostra come organizzazione unitaria con vertice a Palermo e diramazioni sul territorio viene nei fatti negata ed i singoli procedimenti per reati di stampo mafioso vengono frammentati fra diversi Uffici Istruzione. La circolazione di informazioni all’interno del pool palermitano viene meno e quel delicatissimo congegno investigativo entra in stato di stallo. Borsellino avverte subito la gravità del problema, si rende conto che il fruttuoso metodo di lavoro inaugurato da Caponnetto rischia di venire demolito per sempre e denuncia pubblicamente la pericolosità della situazione: nel luglio del 1988 il Magistrato rischia il provvedimento disciplinare per aver denunciato lo smantellamento del metodo investigativo del pool alla stampa. Anche all’interno della magistratura le resistenze nei confronti del metodo del pool antimafia sono fortissime. Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga interviene in appoggio a Borsellino chiedendo di indagare sulle sue dichiarazioni per accertare cosa stia accadendo nel palazzo di giustizia palermitano. Il CSM procede nell’agosto dello stesso anno ad una serie di audizioni sia di Borsellino che dei magistrati dell’Ufficio Istruzione di Palermo, ma la decisione finale del Plenum lascia di fatto lo stato delle cose inalterato: da un lato il CSM riprende Borsellino per essersi rivolto alla stampa ma non disconosce la fondatezza della sua denuncia. Dall’altro conferma Meli alla guida dell’Ufficio Istruzione di Palermo invitandolo ad una maggior collaborazione con i suoi colleghi.

Giovanni Falcone, sempre più ostacolato nel suo lavoro di magistrato a Palermo, decide di trasferirsi nel marzo 1991 a Roma e di assumere l’incarico di Direttore degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia. Si fa quindi promotore di una serie di efficaci provvedimenti antimafia ed in particolare di un disegno di legge che prevede l’istituzione della Direzione Nazionale Antimafia (DNA) la cosiddetta Superprocura – e della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), due strutture ispirate all’esperienza del pool di Caponnetto ed al modello organizzativo delle autorità preposte al contrasto della criminalità organizzata negli Stati Uniti. Si sente la necessità di coinvolgere le più alte cariche dello Stato nella lotta alla mafia. La magistratura da sola non può farcela, con Falcone a Roma si ha un appoggio in più: Borsellino decide nel dicembre 1991 di tornare a Palermo, lo seguono il sostituto Antonio Ingroia e il maresciallo Carmelo Canale. Maturati i requisiti per essere dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori – sia requirenti che giudicanti – Paolo Borsellino chiede e ottiene di essere trasferito alla Procura della Repubblica di Palermo con funzioni di Procuratore Aggiunto. Grazie alle sue indiscusse capacità investigative, Borsellino è delegato al coordinamento dell’attività dei Sostituti facenti parte della Direzione Distrettuale Antimafia. Tuttavia il procuratore capo Pietro Giammanco assegna a Borsellino il coordinamento delle indagini antimafia relative alle sole province di Agrigento e Trapani, senza affidargli lo stesso ruolo per Palermo. Borsellino ricomincia a lavorare con l’impegno e la dedizione di sempre. Nuovi pentiti e nuove rivelazioni confermano il legame tra mafia e politica. “I rapporti tra mafia e politica? Sono convinto che ci siano – dice Borsellino – e ne sono convinto non per gli esempi processuali, che sono pochissimi, ma per un assunto logico: è l’essenza stessa della mafia che costringe l’organizzazione a cercare il contatto con il mondo politico. È maturata nello Stato e nei politici la volontà di recidere questi legami con la mafia? A questa volontà del mondo politico non ho mai creduto”. Nella primavera del 1992 le inchieste giudiziarie condotte a Milano ed in altre città della penisola portano alla luce un diffuso sistema di corruzione che vede protagonisti esponenti di vertice dei partiti politici di maggioranza. Le elezioni politiche del 5 aprile confermano il calo di credibilità dei referenti politici di governo presso l’elettorato. In Parlamento non si trova un accordo sulla nomina del nuovo Presidente della Repubblica, essendosi dimesso Francesco Cossiga il 26 aprile.

Nel pieno di questa grave crisi istituzionale, il 23 maggio 1992, Giovanni Falcone viene ucciso nella strage di Capaci insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo ed Antonio Montinaro.

Una parte di Paolo Borsellino muore quello stesso giorno con Falcone al quale era legato da un fortissimo rapporto di amicizia. Dalle prime indagini nel pool, alle serate insieme, alle battute per sdrammatizzare, ai momenti di lotta più dura quando insieme sembravano “intoccabili”, al periodo forzato all’Asinara fino al distacco per Roma. Una vita speciale, quella dei due amici magistrati, densa di passione e di amore per la propria terra. Due caratteri diversi, complementari tra loro, uno un po’ più razionale l’altro più passionale, entrambi con un carisma, una forza d’animo ed uno spirito di abnegazione esemplari. Ad un mese dalla morte dell’Amico Falcone, tra le fiaccole e con molta emozione Borsellino parla di lui, cerca di raccontarlo: “Perché non è fuggito, perché ha accettato questa tremenda situazione… per amore. La sua vita è stata un atto d’amore verso questa città, verso questa terra che lo ha generato. Perché se l’amore è soprattutto ed essenzialmente dare, per lui, amare Palermo e la sua gente ha avuto e ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la patria a cui essa appartiene… Sono morti tutti per noi, per gli ingiusti, abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo, continuando la loro opera… dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo”. Pochi giorni dopo la strage di Capaci il ministro degli interni Vincenzo Scotti offre in maniera impropria ed improvvisa a Paolo Borsellino di prendere il posto di Falcone come candidato alla Superprocura. Borsellino rifiuta sebbene sia consapevole che quella sia l’unica maniera che ha per condurre in prima persona le indagini sulla strage. Così risponde in una lettera privata al ministro: “La scomparsa di Falcone mi ha reso destinatario di un dolore che mi impedisce di rendermi beneficiario di effetti comunque riconducibili a tale luttuoso evento….” Resta a Palermo, nella procura dei veleni per continuare la lotta alla mafia, diventando sempre più consapevole che qualcosa si è rotto. Spesso i pentiti hanno chiesto di parlare con Falcone o con Borsellino perché sapevano di potersi fidare, perché ne conoscevano le qualità morali e l’intuito investigativo. Il pentito Gaspare Mutolo chiede espressamente di parlare con Borsellino, ma inizialmente il procuratore capo Pietro Giammanco rifiuta a Borsellino la delega, mettendo pesantemente a rischio la scelta collaborativa di Mutolo. Solo in seguito ad uno scontro molto acceso Giammanco concede la delega a Borsellino, ma a patto che tutti gli interrogatori siano condotti in presenza di un altro magistrato, il dott. Vittorio Aliquò, che veste i panni di mediatore tra i due. Paolo Borsellino lavora in modo massacrante in quelle che saranno le sue ultime settimane di vita. Il magistrato conduce numerosi colloqui con collaboratori di giustizia che gli aprono scenari devastanti sulle complicità di pezzi delle Istituzioni con Cosa Nostra. Allo stesso tempo Borsellino è perfettamente consapevole che la sua condanna a morte è divenuta esecutiva e che il tritolo per lui è già arrivato a Palermo. Borsellino teme per gli altri, per la sua famiglia, per i ragazzi della scorta, è molto protettivo con i suoi collaboratori e con la sua famiglia. Nonostante l’intensificarsi delle minacce e la certezza che le sue scelte gli sarebbero costate la vita, Borsellino continua senza pausa ad impegnarsi nel suo lavoro. “Sto vedendo la mafia in diretta”, dice alla moglie Agnese negli ultimi giorni di vita. Ed ancora: “Quando sarò ucciso, sarà stata la mafia ad uccidermi, ma non sarà stata la mafia ad aver voluto la mia morte”.

Quel 19 Luglio 1992 Alle 5 di mattina Borsellino riceve una telefonata dall’altra parte del mondo, sono Fiammetta e l’amico Alfio Lo Presti che gli telefonano per sentire come sta e per parlare con lui. Dopo la telefonata Borsellino scrive una lettera ad una professoressa di Padova che lo aveva invitato per un dibattito. Quell’invito non è mai arrivato a Borsellino, e la docente protesta: essere un giudice famoso e stracarico di lavoro non deve far dimenticare le buone maniere. C’è anche un questionario con dieci domande: Come e perché è diventato Giudice? Cosa sono la Dia e la Dna? Quali le differenze tra mafia, camorra, ‘ndrangheta e sacra corona unita? Quali i rapporti tra la mafia italiana e statunitense? Con una pazienza davvero infinita, risponde con una lunga lettera alla professoressa risentita, una lettera che oggi sembra quasi un testamento spirituale.

Alle 7.00, squilla nuovamente il telefono. A quell’ora, è una chiamata insolita. Agnese si preoccupa, si alza dal letto, raggiunge lo studio, ascolta. La conversazione dura pochi minuti. Agnese sente Paolo replicare infuriato: “No, la partita è aperta”. Poi il rumore della cornetta sbattuta sul telefono. “Che succede?” Borsellino alza gli occhi, si accorge di averla svegliata, ma è troppo arrabbiato persino per scusarsi: “Lo sai chi era? Quel… Era Giammanco”. Poi, congestionato per la rabbia, le racconta che il procuratore l’ha chiamato dicendogli che per tutta la notte non ha chiuso occhio, al pensiero di quella delega sulle indagini di mafia a Palermo, al pensiero delle polemiche sugli interrogatori di Mutolo. I tempi sono maturi, gli annuncia Giammanco, perché finalmente questa delega gli venga conferita. Il capo la firmerà domani mattina, in ufficio, e gliela conferirà prima della sua partenza per la Germania. Si, ma perché lo chiama di domenica? A quell’ora? “Ma perché tanta fretta?” chiede Agnese.Quella delega la aspetta da mesi. Eppure Borsellino, piuttosto che contento è turbato, arrabbiato. Passeggia, si agita, fa su e giù per il corridoio di casa. Riferisce alla moglie: “Lo sai che mi ha detto? Così la partita è chiusa”. “La partita? E tu?” Borsellino alza ancora la voce: “E io? Non l’hai sentito? Gli ho urlato: la partita è aperta”. Altro che chiusa, sono comportamenti di cui Giammanco dovrà rendere conto al momento e nella sede più opportuna, spiega Borsellino alla moglie. Poi si accorge che nello studio è arrivata pure Lucia. “Oh Lucia, pure tu ti sei svegliata? Mi dispiace… Senti, gioia, vuoi venire con noi a Villagrazia? Magari riuscirò a vederti un po’ abbronzata”. Borsellino ora sorride, programma all’istante la giornata: subito a Villagrazia a prendere il sole, poi insieme a Lucia a prendere la nonna per portarla dal cardiologo, infine ritorno a casa: la ragazza a studiare, lui a lavorare. Ma Lucia è irremovibile. “Non posso, mi dispiace, lo sai che domani ho un esame”. Neanche Manfredi, quella domenica, accetta di accompagnare papà al mare, nel villino estivo, in un orario così mattiniero. “La sera prima – ricorda il ragazzo – avevo fatto tardi, volevo prendermela comoda, così gli dissi: vai avanti, papà, poi ti raggiungo”. Né Lucia né Manfredi lo accompagnano. Borsellino è un po’ seccato, ma non cambia i suoi programmi. Agnese esce di casa per prima, quella mattina, si avvia a Villagrazia con un cugino, il marito la raggiungerà verso le dieci. Quando più tardi anche Manfredi arriva a Villagrazia, sono già le undici, ed il ragazzo trova davanti al villino gli agenti della scorta. Lo informano: “Suo padre è uscito in barca, con l’amico Vincenzo Barone, è andato a fare un bagno al largo”. Dopo il bagno, con il motoscafo i due amici vanno a Marina Longa, si intrufolano in un condominio privato in cui si entra dal mare. Lì c’è un ristorante dove Agnese è andata a comprare del pesce, con un’amica. Il giudice spera di incontrarla per tornare in barca, insieme a lei. Ma non la vede. La moglie, infatti, è appena rincasata a piedi. Quando torna a casa, Borsellino si affretta verso il villino di Pippo e Mirella Tricoli, vecchi amici di famiglia, per pranzare con loro. C’è un vassoio di panelle e crocchette, il pesce, i dolci. Il pranzo è disteso, sereno. Eppure Pippo Tricoli, testimonierà che quel giorno, senza farsi sentire dai familiari, Borsellino, preoccupatissimo, gli confida i suoi timori: “È arrivato il tritolo per me”. È l’ultimo segnale di allarme lanciato da un uomo ormai consapevole di essere rimasto solo. All’improvviso squilla il cellulare: è Antonio Manganelli, dirigente del servizio centrale operativo della polizia. Gli comunica i dettagli sulla partenza per la Germania, e Borsellino tira subito fuori l’agenda rossa, per annotare gli spostamenti previsti. Quando il pranzo si conclude Borsellino si sposta davanti alla tv per seguire la sua antica passione, il ciclismo. Quel giorno c’è un’altra tappa del tour de France. Poi saluta gli amici, per un piccolo riposo pomeridiano. “Vado a dormire un po’ ”, dice, e torna al suo villino, da solo. Si distende sul letto, ma non chiude occhio. Agnese troverà sul comodino il posacenere pieno di cicche di sigarette. Ne ha fumate cinque in poco più di un’ora. Quando Borsellino torna in giardino, Lacoste azzurra, jeans, mocassini leggeri Tod’s, regalo di Lucia, sono le 16.30. Ha con sé la borsa portadocumenti dove ha lasciato scivolare le sue carte, l’inseparabile pacchetto di Dunhill, il costume, ancora un poco umido. E dove ha riposto la sua agenda rossa, fresca degli ultimi appunti della giornata. Passa dal villino degli amici, affianco al suo, saluta tutti, abbraccia e bacia Pippo Tricoli, con uno slancio inusuale, che lascia stupito l’amico, poi Manfredi e Vincenzo Barone lo accompagnano allo slargo davanti al cancello, dove sostano le auto blindate. “Ciao a tutti” si congeda. “Vado a prendere mia madre, devo portarla dal dottore”. Apre lo sportello posteriore della Croma blindata, e lì posa la sua borsa. Un ultimo saluto. L’auto parte sgommando verso l’autostrada che conduce a Palermo. Comincia il viaggio, l’ultimo viaggio di Paolo Borsellino.

Ore 16.58 e 20 secondi: una carica esplosiva di circa 100 Kg di tritolo brilla all’interno di una FIAT 126 parcheggiata in via D’Amelio in prossimità dell’ingresso della casa dove abita la madre del Magistrato. Vengono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Agostino Catalano ed Eddie Walter Cosina. Resta ferito l’ultimo agente della scorta, Antonio Vullo, che si salva poiché era l’unico rimasto all’interno di una delle auto blindate.